上個月我朋友在 LINE 上連發三則訊息:

「我快瘋了!」

「論文要讀的 PDF 已經堆到 50 份...」

「每次打開都不知道從哪裡開始,讀到一半還會忘記前面在講什麼 😭」

我秒回:「妳試過 Google NotebookLM 嗎?」

她:「???那是什麼東西」

老實說,我第一次聽到 NotebookLM 這名字時也是這反應。聽起來就是個普通的筆記軟體吧,又是一個 AI 噱頭。

結果我錯了,而且錯得離譜。

Google NotebookLM 根本不是普通筆記軟體。它更像是一個「只讀你資料」的 AI 助理——不會像 ChatGPT 那樣天馬行空亂掰,因為它只根據你上傳的文件回答問題,而且每個答案都標註出處。

💡 簡單說

想像你有個超認真的助理,會把你丟給他的所有資料都讀完,然後隨時準備回答你的問題,而且絕對不瞎掰——這就是 NotebookLM。

最近推出 Deep Research 功能後,這個免費 AI 工具的搜尋量直接爆增。很多人才發現,原來 Google 早在 2023 年就偷偷推出這個神器了。

如果你也常常:

- 被一堆 PDF、網頁、影片資料淹沒

- 讀到最後不知道重點在哪

- 想找個「能信任」的 AI 幫忙整理

這篇 NotebookLM 教學會從零開始,教你怎麼用這工具(包括我自己踩過的坑)。

Google NotebookLM 是什麼?我為什麼開始用這個 AI 筆記工具

我以前的資訊地獄長這樣

說實話,在用 NotebookLM 之前,我整理資料的方式...嗯,用「災難」來形容不為過。

我的標準操作:

- Chrome 開 30 個分頁(然後記憶體爆掉當機)

- 重要的存 Google Keep(結果忘記關鍵字,找不到)

- 截圖存手機相簿(現在有 800 張雜亂截圖)

- 偶爾想到存 Notion(然後忘記存在哪個頁面)

結果呢?就像抽屜塞太滿,每次打開都會掉出一堆東西。

有次我寫旅遊攻略,明明記得看過一篇超詳細的遊記,但怎麼找都找不到。最後只好重新 Google 一次。那種「我明明看過啊!」的懊惱感,真的會讓人抓狂。

ChatGPT 很強,但我總覺得怪怪的

ChatGPT 出來之後,我也開始用它輔助寫作。

但有個問題一直困擾我:它講得頭頭是道,但誰知道是真是假?

舉個例子:我問它某個統計數據,它很肯定地給我一個數字。我想說「哇,AI 真方便」,結果去查證後發現——完全錯誤。

那次之後,我對 AI 產生「信任危機」。每次它給答案,我都要再 Google 確認一次。這不是更累嗎?

直到我遇到 NotebookLM,問題解決了

第一次用這工具,是在 Twitter 上看到有人分享。

我當時心想:「又是一個 AI 筆記工具,應該跟 ChatGPT 差不多吧。」結果試用之後——完全不一樣。

最大的差別:它不會憑空捏造。

✅ 實測案例

我上傳 5 篇 SEO 論文,問它:「這些研究對內容長度的建議是什麼?」它給我答案的同時,每句話都標註:「這是從第 X 份文件的第 Y 頁來的」。

我可以直接點進去確認。完全不用擔心它在瞎掰。

那一刻我才懂:這工具厲害的不是「回答問題」,而是幫你讀懂自己的資料。

就像有個超認真的助理,把 50 份文件都讀過一遍,然後隨時準備回答你的提問——而且絕對不會亂講話。

NotebookLM 快速入門:第一次用,我也卡關了(別擔心)

註冊?2 分鐘搞定

先說好消息:註冊超級簡單。

- 打開瀏覽器,輸入

notebooklm.google.com - 用你的 Google 帳號登入(就那個你平常在用的)

- 完成

對,就這麼簡單。連密碼都不用另外設,因為直接用 Google 帳號。

但接下來...我愣住了

登入後會看到一個大按鈕:「Create new notebook」。

我點下去。

然後畫面跳出來要我「上傳資料來源」。

我當下的反應:「蛤?上傳什麼?我又沒準備資料?」

這就是第一個要注意的地方:這工具跟 ChatGPT 不一樣,它不能「憑空回答問題」。你一定要先餵它資料,它才能幫你分析。

⚠️ 新手提醒

如果你沒有先準備要整理的資料,其實也做不了什麼。

建議先想好「我要研究什麼主題」,再來建筆記本。

它到底能讀哪些東西?

我當時試著丟了幾種檔案,發現它支援的格式還蠻多:

✅ 可以直接上傳

- PDF 檔案(最常用,單個檔案不要超過 200MB,每個來源最多 50 萬字)

- Google 文件和簡報(直接從雲端連結)

- 純文字檔 .txt

- 音訊檔案

- Markdown 檔案

✅ 可以貼網址

- 文章網頁(它會自動抓內容)

- YouTube 影片(會抓字幕,所以沒字幕的影片沒用)

我第一次測試,是上傳一份 20 頁的市場分析報告。

結果它花了大概 10 秒鐘「讀完」(其實是 AI 在分析),然後畫面就跳出三個東西。

自動生成的東西,讓我有點驚喜

上傳完資料,它會自動幫你做三件事:

① 整份摘要

把整個文件濃縮成幾百字的重點。

我那份 20 頁報告,它生成了大約 300 字的摘要。雖然不是 100% 完美,但核心論點都抓到了。起碼讓我快速知道「這份報告在講什麼」。

② 可能會問的問題

這個我一開始沒注意到,後來發現超實用。

它會列出 5-10 個「讀者可能會問的問題」,就像幫你預習考試重點。

📝 舉例

我上傳電動車市場報告,它自動生成的問題:

- 「2025 年電動車市場規模預估是多少?」

- 「報告中提到的主要挑戰有哪些?」

- 「哪些國家的電動車滲透率最高?」

這些問題通常都很精準,不是廢話。你可以直接點問題,它就會根據文件回答。

③ 學習指南(有時候有)

如果你上傳的是教科書或論文,它有時會再多生成一個「學習指南」,告訴你應該先掌握哪些概念。

但這功能比較看運氣,一般的商業報告就不會有。

我第一次犯的錯:資料丟太多

剛開始用時,我以為「資料越多越好」。

所以把一堆相關的文件都丟進去——結果大錯特錯。

AI 的回答變得很籠統,因為它不知道你到底想 focus 在哪個部分。就像你同時問朋友 10 個問題,他也不知道該從哪裡回答起。

後來我學會的原則:

→ 一個筆記本 = 一個主題

舉例:

- 「台灣旅遊攻略素材」→ 只放台灣旅遊相關

- 「SEO 技巧研究」→ 只放 SEO 相關

- 「客戶 A 專案資料」→ 只放客戶 A 的東西

這樣 AI 的回答才會精準,不會被無關資訊干擾。

NotebookLM 核心功能:這三個功能我天天在用

功能 1:直接問問題,它會根據你的資料回答

這個是最核心的功能。

上傳資料之後,畫面下方會有個對話框。你就...直接在那裡打字問問題就好。

💬 我第一次問的問題

「這份報告的主要結論是什麼?」它的回答

給我一段摘要,每句話後面都有個小數字 [1] [2] [3],像論文的腳註。

點那個數字,就會跳到原始文件的對應位置。

這功能厲害在哪?

以前用 ChatGPT,它說什麼我都要自己去 Google 確認。因為不知道它是真的有根據,還是在瞎掰。

但這工具不一樣。點引用編號,馬上看到「喔,原來是文件第 5 頁的這段話」。

那種安心感,完全不一樣。

我常問的問題類型:

✓ 「作者對於 X 議題的立場是什麼?」

✓ 「這幾份資料對於 Y 的看法有什麼差異?」

✓ 「文件中提到的具體數據有哪些?」

小技巧:問題越具體,答案越精準。

| 不好的問法 | 更好的問法 |

|---|---|

| 這篇文章在講什麼? | 這篇文章對於遠距工作的生產力有什麼研究發現? |

| 報告的結論? | 報告中對於 2025 年市場規模的預測是基於什麼假設? |

功能 2:把 AI 的回答存成筆記,加上自己的想法

當 AI 給你一個不錯的回答時,回答下方會有個「Save to note」按鈕。

點下去,這段回答就會被存到左側欄的筆記區。

我的用法:

先讓 AI 幫我整理出大框架 → 在筆記裡加上我自己的評論

舉例:

【AI 整理的】

這份報告提出三個市場趨勢...

【我自己的評論】

但我覺得第二個趨勢可能不適用台灣市場,因為台灣的消費習慣跟歐美差很多...這樣一來,這工具就不只是「資料整理機器」,而是真正的研究夥伴。

功能 3:讓它幫你生成比較表或清單

有次我在研究三個不同的投資策略,資料散落在不同文件裡。

我試著問:「可以幫我比較這三個策略的優缺點嗎?」

結果它真的整理出來了!

雖然不是視覺化的表格,但用條列式的方式寫得很清楚。我直接複製貼到 Notion,稍微調整格式,一份比較表就完成了。

你可以試試這樣問:

→ 「請列出實行這個計畫的步驟」

→ 「幫我整理這個事件的時間軸」

→ 「比較文件 A、B、C 三個方案的差異」

它不會畫圖表給你,但會用很好理解的方式把資訊結構化。

對於要做簡報或報告的人來說,這功能真的省超多時間。

NotebookLM 進階功能:Deep Research 和語音摘要實測

Deep Research:它會自己上網找資料!

這功能去年底才推出,我第一次看到時的反應:

「什麼?它會自己去網路上找資料?這不就是自動化的研究助理嗎?!」

它能做什麼?

簡單說:你給它一個主題,它會自動去搜尋網路資料,然後整理成一份完整報告。

不用你自己 Google。

不用你自己整理。

它全包了。

我的實測:台灣電動車充電站研究

上週我想了解「台灣電動車充電站的分布現況」。

過程是這樣:

1️⃣ 點擊「Start Deep Research」

2️⃣ 輸入主題:「台灣電動車充電站分布與使用狀況」

3️⃣ 它先規劃要查找的方向(列出 5-8 個子問題)

4️⃣ 我確認後,它開始搜尋(這段要等 3-5 分鐘,可以去倒杯咖啡)

5️⃣ 生成一份約 2000 字的報告,包含各種數據和引用來源

報告品質如何?

老實說,出乎我意料。

它找到:

- 政府的公開資料

- 民間調查報告

- 新聞報導

- 還整理出各縣市的充電站數量對比

要是我自己做,起碼要花一個下午。

⚠️ 但有個使用限制

每天有互動次數限制(官方數據是每日 500 次互動,但 Deep Research 可能有更嚴格的限制)

所以我現在會把它留給「真的需要深度研究」的主題,不會隨便亂用。

使用建議:

✓ 用在需要「全面了解一個新主題」的時候

✗ 不要浪費額度在太簡單的問題上

✓ 最好先想清楚要研究什麼,一次問到位

Audio Overviews:把筆記變 Podcast(現在有中文了!)

這功能我第一次看到時超興奮。

「哇!以後可以通勤時聽自己的筆記了!」

它做了什麼?

它會把你筆記本裡的內容,轉成「兩個人對話」的 Podcast。

不是機械式的 TTS 語音喔,是很自然的對話,就像兩個主持人在討論你的筆記。

好消息:現在支援中文語音了!

2024 年底 Google 推出了中文語音功能。

我測試過:上傳中文資料 → 直接生成中文 Podcast

聽起來的感覺就像兩個台灣人在討論你的筆記內容,語調自然,不會有機器人感。

我現在怎麼用?

→ 整理旅遊攻略,通勤時聽重點複習

→ 讀完論文後生成語音,跑步時當「聲音筆記」

→ 把會議記錄轉成 Podcast,開車時可以回顧

小提醒:

雖然語音很自然,但它畢竟是 AI 生成的「討論」,不是逐字唸稿。

有時候會稍微重新詮釋你的內容,所以建議先聽一遍確認重點沒跑掉,再拿來當複習工具。

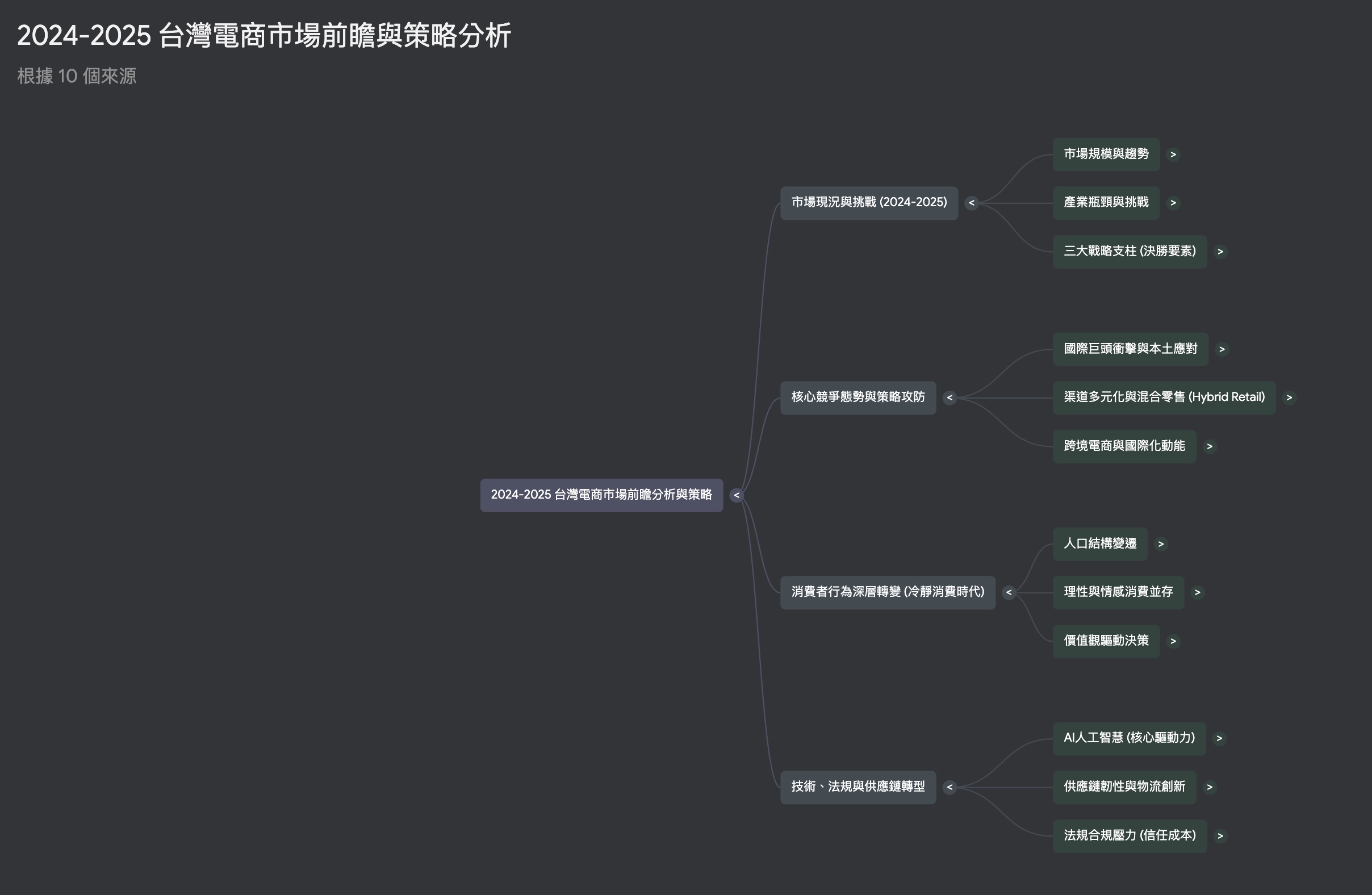

實用功能:自動生成心智圖

這功能我最近才發現,真的讓我驚喜。

NotebookLM 可以直接幫你生成視覺化的心智圖,不用自己手動整理。

怎麼用?

在工作室裡點選「心智圖」

它會自動把你的資料結構化,生成一個可以互動的心智圖。

我實測的感覺:

✓ 分支邏輯清楚,不會亂分類

✓ 視覺化呈現,比文字階層好懂

✓ 可以展開/收合各個節點

適合用在:

→ 整理複雜的研究主題(像我用它整理 SEO 策略)

→ 理清多份文件的概念關係

→ 做筆記複習時快速掌握架構

雖然不能像 Miro 或 XMind 那樣自由編輯美化,但對於快速理解資料結構來說,已經非常夠用。

NotebookLM 實際應用:三個真實案例分享

案例 1:我那個研究生朋友,現在不用爆肝了

還記得開頭提到的研究所朋友嗎?

她後來真的開始用這工具,然後...整個人都不一樣了。

以前她的痛苦日常:

週日晚上,她會列出這週要讀的 5 篇論文清單。

然後...

- 打開第一篇 PDF

- 拿螢光筆劃重點(劃到手酸)

- 把重要句子抄到 Notion(抄到懷疑人生)

- 讀到第三頁開始恍神,忘記前面在講什麼

- 一篇論文平均花 2 小時,結果記住的不到 30%

現在她的新流程:

週日晚上,她把 5 篇論文全部上傳到同一個筆記本。

然後:

1️⃣ 先問 AI:「這五篇論文的核心論點分別是什麼?」

→ 5 分鐘,她就知道哪篇跟她研究最相關

2️⃣ 針對相關論文深入提問:

→ 「這研究的方法論有什麼限制?」

→ 「作者的結論是基於哪些數據?」

→ 「跟其他研究的差異在哪?」

3️⃣ 把 AI 的回答存成筆記,加上她自己的評論

結果:一篇論文 30 分鐘掌握核心,剩下的時間拿來真正思考,而不是浪費在「讀字」上面。

📊 效率對比

以前:5 篇論文 = 10 小時

現在:5 篇論文 = 2.5 小時省下的 7.5 小時,她拿去做更深入的研究了

但她也說了個困擾:

有時候 AI 會漏掉論文裡的圖表或數據。

所以她現在的習慣是:先用 AI 快速掌握大方向,然後回去看原文的重點段落。把 AI 當成「初篩工具」,不是「完全取代」。

案例 2:我自己寫文章,不再被資料淹沒

我用這工具最大的改變:寫文章前的資料收集,從「災難」變成「有條理」。

以前的慘況:

要寫一篇旅遊攻略,我會:

- Google 找 10 篇遊記部落格(開 10 個分頁)

- 看 5 支 YouTube 旅遊影片(又開 5 個分頁)

- 查官方網站資訊(再開 3 個分頁)

- 看到最後,腦袋一片混亂,不知道該寫什麼

光這個過程就要花半天,而且常常看完還是很茫然。

現在的流程:

第一步:集中收集(1 小時)

我會把所有資料丟進一個筆記本:

- 10 個網頁連結

- 5 支 YouTube 影片

- 3 份 PDF 行程規劃

第二步:精準提問(30 分鐘)

開始問 AI:

- 「這些遊記中,最多人推薦的景點是哪些?」

- 「大家對交通方式的建議有什麼共同點?」

- 「有哪些是大家都提到的注意事項?」

AI 會從所有資料中抓出共同的資訊。

我就知道:「喔,這個景點 8 篇遊記都推,不是只有一個人在講。」

第三步:產生架構(30 分鐘)

我會問:「可以幫我規劃一份 7 天行程的文章大綱嗎?」

它給我結構,我再根據這個去補充細節、加上個人觀點。

⏱️ 時間對比

以前:整理資料 = 6 小時

現在:整理資料 = 2 小時而且因為有來源追溯,我可以快速回去看原始資料

案例 3:科技業朋友,用它做競品分析超快

我有個朋友在科技公司做產品經理。

他每個月都要看一堆市場分析報告、競品白皮書。以前他都自己做 Excel 表格逐項比較,現在他改用這工具。

他的聰明用法:

步驟 1:建立競品資料庫

建一個「競品分析 - 2024 Q4」筆記本,把三家競爭對手的資料丟進去:

- 產品白皮書

- 定價資訊

- 用戶評論整理

步驟 2:快速比較

直接問 AI:

- 「這三家公司在定價策略上有什麼差異?」

- 「功能上各自的特色是什麼?」

- 「用戶最常抱怨的問題是?」

AI 從所有文件中抓出關鍵資訊,整理成結構化的比較。

他說:「這過程以前要花一個下午,現在 10 分鐘。」

步驟 3:產生簡報素材

把 AI 的分析複製到 Google Slides,稍微調整格式,就是一份可以給老闆看的競品報告。

另一個應用:會議記錄整理

他們公司現在也用這工具整理會議記錄。

會議結束後,有人上傳逐字稿。然後團隊成員可以在筆記本裡提問:

- 「關於 X 專案,會議中決定的時程是?」

- 「誰負責 Y 任務?」

- 「下次會議要討論什麼?」

每個人都能快速掌握脈絡,不用再浪費時間重聽錄音。

三個案例的共同點:

這工具的價值,不是取代你的思考。

而是幫你節省「整理資料」的時間,讓你可以把精力放在**真正重要的「分析」和「決策」**上。

就像洗碗機不是取代你做菜,而是讓你省下洗碗時間,可以多研究幾道新菜色。

NotebookLM 使用技巧:我踩過的坑,分享給你避雷

坑 1:以為資料越多越好(結果變災難)

剛開始用時,我超貪心。

想說「反正這工具能讀很多資料,那我就全部丟進去吧!」

結果呢?

我把日本旅遊的所有資料——京都、東京、大阪、北海道、還有日本文化、歷史背景——全塞進同一個筆記本。

然後我問:「京都有哪些必去景點?」

AI 的回答:「根據資料,日本有很多值得一去的地方,包括東京的淺草寺、大阪的道頓堀、京都的清水寺...」

我:「???我只問京都啊!」

問題出在哪?

AI 不知道你想 focus 在哪,所以把所有相關的都講了,結果變得很籠統。

💡 後來我學到的原則

一個筆記本 = 一個明確主題

✓ 京都旅遊攻略素材

✓ 東京美食整理

✓ 日本文化研究✗ 日本旅遊大全(太廣泛)

坑 2:問問題太模糊,AI 只會給廢話

我犯過的錯:

問:「這篇文章在講什麼?」

AI:「這篇文章討論了多個主題,包括...」(然後給我一大段廢話)

後來我學會這樣問:

問:「這篇文章對於遠距工作的生產力,提出了哪些具體建議?」

AI:「文章提出三個建議:1. 設定明確的工作時間 2. 建立專屬工作空間 3. 使用番茄鐘工作法...」

差在哪?

| 模糊問法 | 具體問法 | 結果 |

|---|---|---|

| 報告的結論? | 報告對 2025 年市場規模的預測是基於什麼假設? | AI 知道要找什麼 |

| 作者的觀點? | 作者對於 AI 取代人力的立場是支持還是反對? | 回答更明確 |

| 這文章講什麼? | 這文章對於新手創業者有什麼實用建議? | 聚焦你要的資訊 |

小技巧:

在問題裡加上「具體」、「數據」、「建議」、「差異」這類關鍵字,AI 就知道你要詳細資訊,不是敷衍的摘要。

坑 3:以為它能取代所有工具(結果很失望)

用了一陣子後,我開始想:「這麼好用,那我是不是可以把 Notion 刪掉了?」

然後我發現...不行。

這工具厲害的是「快速分析資料」,但它不適合長期保存知識。

為什麼?

- 筆記本多了之後,管理很亂(沒有標籤、沒有資料夾)

- 找舊筆記很麻煩(要一個一個點開看)

- 沒有團隊協作功能(無法跟別人共編)

我的解決方案:

📋 三階段工作流程

階段 1:資料分析(NotebookLM)

把散亂的資料丟進去,讓 AI 幫我整理重點階段 2:知識整理(Notion)

把 AI 的分析複製到 Notion,加上自己的想法,建立長期知識庫階段 3:靈感捕捉(Google Keep)

平常想到什麼,隨手記在 Keep,定期再整理

這樣三個工具分工明確,不會重疊也不會遺漏。

坑 4:上傳檔案一直失敗(差點放棄)

有幾次我上傳檔案一直顯示錯誤,當下超崩潰。

後來才發現:檔案太大了。

這工具限制單個檔案不能超過 200MB,而且每個來源最多 50 萬字。

解決方法:

✓ 用 PDF 壓縮工具(我推薦 iLovePDF 或 Smallpdf)

✓ 或是先上傳到 Google Drive,再用「連結 Google 文件」的方式匯入

✓ 如果是超長文件,可以考慮分段上傳

坑 5:AI 有時候會漏掉重要資訊

這問題我遇過幾次。

尤其是處理數據圖表或複雜的公式時,AI 常常會「看不到」或「誤讀」。

我的應對策略:

→ 用 AI 快速掌握「文字內容」

→ 自己回去看原文的「圖表」和「數據」

別完全依賴 AI,它是輔助工具,不是全能神。

NotebookLM vs Notion vs Evernote:誰更適合你?

很多人問我:「這個會取代 Notion 嗎?」

我每次聽到都想說:「你這問題就像在問『手機會取代筆記本嗎』一樣奇怪。」

它們根本不是同一種東西啊!

我自己怎麼看這三個工具

NotebookLM = 快速分析的神器

它就像一個臨時雇來的助理。

當你要研究新主題,手上有一堆資料不知道從何下手時——它超有用。但你不會把三個月前的舊專案資料一直留在這裡,因為會越來越雜亂。

我的習慣:研究完就把重點轉到 Notion,然後清空筆記本,準備下一個主題。

優點:

- ✅ AI 分析超強,快速抓重點

- ✅ 來源可追溯,不怕資訊錯誤

- ✅ 完全免費(這點真的無敵)

- ✅ 支援中文語音摘要

缺點:

- ❌ 不適合長期保存

- ❌ 沒有團隊協作功能

- ❌ 筆記本多了管理麻煩

適合誰:需要短期密集研究的人(學生、記者、分析師、創作者)

Notion = 你的知識庫總部

Notion 對我來說是「終點站」。

所有經過整理、值得長期保存的知識,我都會放在這裡。就像你家的書櫃,專門存放整理好的書,不是堆雜物的倉庫。

它的強項是結構化管理和團隊協作。

但 Notion 的 AI 功能...說實話,就像手機內建的計算機——能用,但不會是你的第一選擇。

優點:

- ✅ 適合長期知識管理

- ✅ 團隊協作功能完整

- ✅ 高度客製化資料庫

缺點:

- ❌ AI 功能不夠強

- ❌ 新手學習曲線陡峭

- ❌ 免費版功能有限

適合誰:需要建立知識體系的人(知識工作者、團隊協作、專案管理)

Evernote = 穩定的老朋友

Evernote 我用了很多年。

它就像一個隨身筆記本,適合快速記錄、存網頁、拍照存文件。很穩定,但跟前面兩個比起來...有點「老派」了。

沒有 AI,沒有資料庫,協作功能也陽春。

我現在主要用它暫存靈感,因為手機 App 開很快,隨手記很方便。但要深入整理,還是會轉到其他工具。

優點:

- ✅ 超穩定,不會突然掛掉

- ✅ 搜尋功能強(OCR 辨識圖片文字)

- ✅ 跨平台同步順暢

缺點:

- ❌ 沒有 AI 功能

- ❌ 介面有點過時

- ❌ 免費版限制很多

適合誰:喜歡簡單穩定、不需要花俏功能的人

我的實際組合技

說了這麼多,我自己是這樣用的:

🔄 三階段工作流程

第一階段:收集靈感(Evernote)

看到有趣的東西 → 隨手存到 Evernote第二階段:深度研究(NotebookLM)

要做專案時 → 把相關資料丟進去,讓 AI 整理第三階段:長期保存(Notion)

研究完成後 → 把精華內容轉到 Notion 建知識庫

就像做菜:

- Evernote = 採買食材

- NotebookLM = 備料處理

- Notion = 精緻擺盤

不要想著「只用一個工具打天下」。找到適合自己的組合,才是王道。

所以...誰最好?

沒有誰最好,只有誰最適合。

- 如果你要快速研究新主題 → NotebookLM

- 如果你要建立個人知識庫 → Notion

- 如果你要隨手記靈感 → Evernote

或是像我一樣,三個都用,各司其職。

最後想跟你說的真心話

它確實改變了我的工作方式

以前整理資料,我的腦袋就像一個塞爆的抽屜。

PDF、網頁、截圖、筆記...全部混在一起,每次要找資訊都要翻半天。那種感覺就像在黑暗中摸索——你知道答案就在某個地方,但就是找不到。

用了這工具之後,最大的改變不是「變快」。

而是那種焦慮感消失了。

以前面對一堆資料會想:「天啊,我什麼時候才看得完?」現在我知道,只要把資料丟進去,10 分鐘內就能掌握重點。

剩下的時間,我可以真正拿來「思考」和「創作」,而不是浪費在「找資料」上。

但老實說,它不是完美的

兩個讓我困擾的地方:

1️⃣ Deep Research 有使用限制

每次用之前都要想「這個主題值得用額度嗎」,有點綁手綁腳。

2️⃣ 筆記本多了管理有點亂

不像 Notion 有標籤和資料夾,現在我的筆記本已經快 20 個,找起來有點麻煩。

但這些小缺點,並不影響它的核心價值。

誰應該試試這工具?

如果你問我「這工具適合我嗎」,我會這樣建議:

真心推薦,如果你是:

✓ 學生或研究生(常要讀論文或教材)

✓ 內容創作者(需要整理大量資料)

✓ 職場工作者(要分析報告或整理會議)

✓ 自學者(想深入研究某個主題)

可能不適合,如果你:

✗ 只是要隨手記事(不需要分析功能)

✗ 主要需要團隊協作

✗ 想要「終身知識庫」而不是臨時研究工具

如果你想試試,可以這樣開始

我知道很多人看完教學後,還是不知道從哪裡開始。

如果你真的想試試,我的建議:

不要一開始就想太多,先做這三件事:

1️⃣ 想一個你最近在研究的主題

(工作專案、學校報告、或是你好奇的領域)

2️⃣ 花 30 分鐘收集 3-5 份相關資料

(PDF、網頁連結、或 YouTube 影片都行)

3️⃣ 去 notebooklm.google.com 建第一個筆記本

然後問三個問題:

- 「這些資料的核心重點是什麼?」

- 「有哪些是我需要特別注意的?」

- 「能幫我整理出一個學習大綱嗎?」

試用 30 分鐘後,你就會知道適不適合你了。

不用想著「要把所有資料都整理好」才開始。就像學游泳,你得先下水試試,不是在岸邊看教學影片。

寫在最後

其實寫這篇文章的過程,我也重新體會到這工具的價值。

不是因為它有多炫的 AI 功能,而是因為它真的解決了一個很實際的問題:資訊過載。

在這個時代,我們最不缺的就是資訊。

缺的是「把資訊轉化成知識」的能力。

這工具的價值,就在於它幫你跨越那條鴻溝——從「我收集了一堆資料」到「我真正理解了這些資料」。

如果你也常被資訊淹沒,真的可以試試看。

它不一定完美符合你的需求,但說不定會像我一樣,發現一個意想不到的好夥伴。

延伸閱讀推薦: