去年底,我參加了一場人資論壇,會後認識了一位來自科技業的HR主管。她告訴我公司正在試行彈性工作制度,但遇到不少阻力。「高層擔心看不見員工就等於員工不工作,團隊主管則抱怨協調會議變得困難。」她嘆了口氣,「但我們又看到那些已經成功實施的公司,員工滿意度和生產力都提高了。」

說真的,這並不是個例。這幾年來,彈性工作制度已經從一個「福利」進化成「必需品」,特別是在後疫情時代。根據調查,約有75-80%的員工表示彈性工作條件是他們考慮新工作時的重要因素。

然而,許多企業在轉型過程中還是面臨三大挑戰:如何建立信任但又不失監督?如何確保團隊協作不打折?以及最關鍵的,如何將彈性政策和績效評估制度完美結合?

你有沒有想過,為什麼有些企業的彈性工作實驗成效卓著,而有些則不歡而散?或者,當你想在自己團隊推行彈性工作時,應該從哪裡著手?

從「在哪工作」到「怎麼工作」:彈性工作制度的本質轉變

彈性工作制度的核心絕不僅是「可以在家工作」那麼簡單。它代表了一種從「時間導向」到「成果導向」的管理哲學轉變。

真正的彈性工作包含三個維度:時間彈性(何時工作)、地點彈性(何處工作)和方式彈性(如何完成)。

最成功的企業往往能在這三個維度找到適合自己的平衡點。

我朋友在一家設計公司擔任創意總監,他們去年全面改革了工作制度。「原本我們要求大家早上9點到公司打卡,現在我們只要求核心時段(11點到3點)必須能聯繫上,其餘時間完全自由。會議減少了60%,但項目完成率卻提高了。」

為什麼會有這樣的結果?

原來是因為員工自主性提高了。研究表明,當人們能自主安排工作時間時,他們會更有意識地選擇自己效率最高的時段工作。有些人是清晨思維最活躍,有些則在下午或晚上狀態最佳。

不過,我原本以為彈性工作就是要全面放手,但後來發現最成功的案例往往有著清晰的結構和界限。完全無結構的彈性反而會導致混亂和效率下降。

推行彈性工作制度的五個實用步驟:

- 設定清晰的成果目標:確保每個員工都有明確、可衡量的工作指標

- 建立核心聯繫時段:保留每天固定的2-4小時作為團隊協作時間

- 提供必要的數位工具:確保遠端和彈性工作的技術支持到位

- 培訓主管管理能力:協助管理者從「時間監督」轉變為「成果引導」

- 逐步推行試點計劃:先在小範圍測試,收集反饋後再全面推廣

這種轉變不僅讓員工獲得更好的工作生活平衡,企業也能從中受益。跨國企業微軟日本在2019年試行四天工作週時,員工生產力竟提升了40%。這個數字真的讓我感到非常振奮!

想瞭解更多關於成果導向管理轉型的內容,推薦閱讀:打卡時間真的重要嗎?AI時代管理變革:從監工到教練的成果導向轉型

實施彈性工作制度過程中最常見的管理誤區有哪些?

你知道嗎?根據統計,大約有40-50%的彈性工作計劃沒能達到預期效果。這主要是因為許多企業在實施過程中掉進了同樣的陷阱。

最常見的五大誤區包括:

- 只改變形式不改變文化:允許遠端工作,但仍用會議時間和在線狀態評估績效

- 忽略不同工作性質的差異:用同一套彈性政策套用到所有部門和職位

- 溝通不足導致誤解:政策不透明,員工和主管對彈性工作的界限理解不同

- 缺乏必要的數位基礎設施:團隊協作工具和遠端辦公設備支持不足

- 主管未做好心態轉變:管理者仍依賴「看見」來衡量工作投入

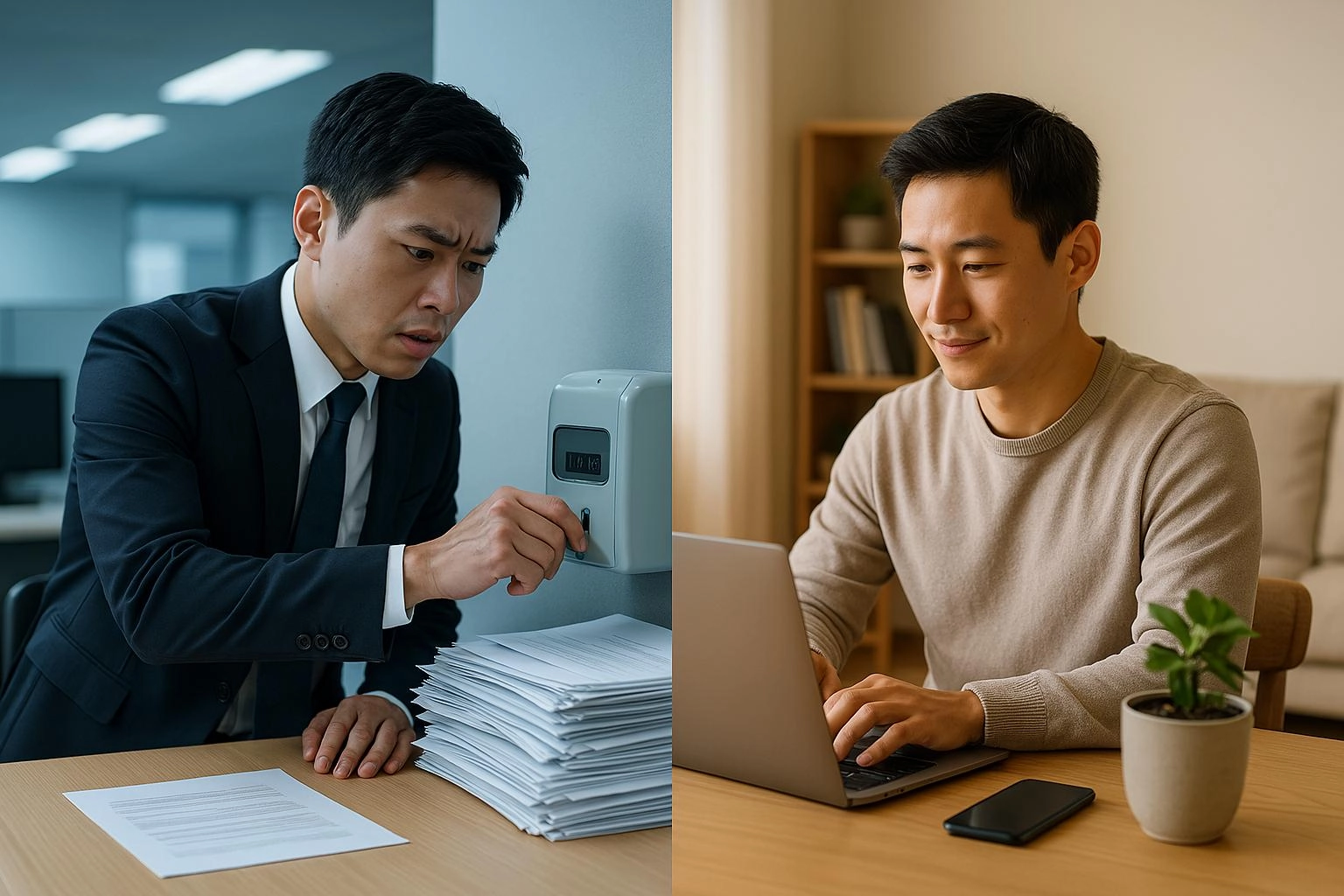

我在一家傳統製造業擔任顧問時,他們的彈性工作計劃幾乎以失敗告終。老闆花了大筆預算建設遠端辦公系統,但最終很少有人使用。深入調查後發現,主管們普遍存在「看不見就是不工作」的心態,讓團隊成員不敢真正使用彈性選項。

老實說,這反映了從工業時代遺留下來的管理思維:認為時間投入等同於產出價值。在彈性工作環境中,這種思維模式是最大的障礙。

那麼,如何避免這些常見誤區呢?

- 從文化轉變開始:領導層要公開表態支持並以身作則

- 制定差異化政策:根據不同職位和團隊特性,設計適合的彈性方案

- 建立明確的溝通規範:包括回應時間預期、會議參與方式等

- 提供全面的技術支持:確保每位員工都有必要的設備和工具

- 改革績效評估系統:從「努力可見度」轉向「成果交付」的評估方式

我訪談過一位成功實施彈性工作制度的台灣科技公司CEO,他分享了一個關鍵洞見:「真正的彈性工作不是放低標準,而是提高標準 — 從考勤這種低標準,到實際產出這種高標準。」

這句話讓我徹底改變了思考方式。績效評估改革是整個彈性工作轉型的核心,沒有它,其他努力都可能事倍功半。

想瞭解更多關於AI時代工作價值重新定義的內容,推薦閱讀:AI幫我高效完成工作,為何不能提早下班?重新定義AI時代的工作價值

如何設計適合不同團隊特性的彈性工作方案?

「一刀切」的彈性政策註定失敗。研究組織和管理的專家一致認為,彈性工作方案需要因應不同團隊的特性量身定制。那麼,如何為您的團隊設計最適合的方案呢?

首先,需要考慮四個關鍵因素:

- 工作性質:任務是否需要實體存在或即時協作

- 團隊成熟度:成員的自律性和自主工作能力

- 協作需求:團隊內部和跨部門溝通的頻率和方式

- 客戶互動模式:是否需要與客戶保持特定時段的聯繫

我曾協助一家擁有多種部門的媒體公司設計彈性工作方案。起初,創意團隊和技術團隊對彈性工作的需求和期望完全不同,這導致了不少摩擦。創意團隊偏好集體頭腦風暴,而技術團隊則需要不受打擾的專注時間。

最終,我們為不同團隊設計了差異化的彈性方案,效果出奇地好。

以下是針對不同類型團隊的彈性工作制度設計建議:

創意/設計團隊的彈性工作模式

- 核心協作日:每週安排2-3天作為團隊共同工作日,用於頭腦風暴和審核

- 彈性獨立工作日:其餘工作日可遠距或彈性時間,專注於執行創意任務

- 成果展示機制:定期作品分享會,關注輸出質量而非工時

工程/技術團隊的彈性工作模式

- 深度工作時段:保護4小時以上的不受打擾專注時間

- 非同步溝通為主:減少會議,增加文檔化溝通

- 彈性工作地點:完全支持遠距工作,但保留每週一次的實體團隊會議

客戶服務團隊的彈性工作模式

- 輪班制彈性:在確保客戶服務時段覆蓋的前提下,允許員工自選班次

- 混合辦公模式:部分遠距結合部分辦公室工作

- 結果導向評估:從通話時長轉向客戶滿意度和問題解決率

我原本以為彈性工作會降低團隊凝聚力,但後來發現,精心設計的彈性政策反而能增強團隊連結。關鍵在於創造有意義的實體互動機會,比如團隊建設活動、季度回顧會等,同時在日常工作中尊重個人的工作節奏偏好。

哈佛商學院教授尼古拉斯·布魯姆(Nicholas Bloom)的研究表明,混合型彈性工作模式(部分遠距,部分辦公室)往往能兼顧自主性和團隊協作的優勢,比完全遠距或完全辦公室工作更有效。

「彈性工作不是目的,而是手段 — 目的是創造一個讓每個人都能發揮最佳表現的環境。」

未來的工作模式:彈性工作制度將如何重塑組織文化

在過去幾年,彈性工作制度從「特殊待遇」演變為「標準期望」,這股趨勢在未來只會更加強化。隨著數位原生代進入職場,工作場所必須適應新一代的期望和工作方式。

回顧這篇文章討論的要點:彈性工作不僅是時間和地點的自由,更是一種強調自主性、信任和成果導向的管理哲學;成功實施彈性工作需要避開常見誤區,特別是文化和評估機制的轉變;不同團隊需要量身定制的彈性方案,以平衡個人需求和團隊協作。

對於正在考慮或已經實施彈性工作制度的企業,我有兩點核心建議:

首先,將彈性工作視為策略而非福利。它不只是留住人才的手段,更是提升組織韌性和創新能力的關鍵。在不確定性日益增加的商業環境中,具備彈性工作能力的組織往往能更快適應變化。

其次,持續優化而非一勞永逸。最成功的彈性工作模式都是反覆試驗、收集反饋並持續改進的結果。每季度至少審視一次您的彈性政策,確保它仍然符合團隊和業務需求。

我最近參與了一個關於未來工作模式的圓桌討論,與會的多位企業領導者一致認為:未來最具競爭力的企業將是那些能夠無縫融合實體和虛擬工作環境,並在保持高效率的同時提供最大彈性的組織。

作為結束,我想分享一個觀察:當我們談論彈性工作制度時,我們其實是在談論一種更健康、更可持續的工作與生活關係。在這種關係中,我們不再因工作而犧牲生活,也不會因生活而削弱工作表現 — 相反,兩者能夠相互增強,創造更大的價值和滿足感。

這不正是我們都在尋找的工作方式嗎?

延伸閱讀

推薦內部文章

推薦外部權威資源

- 世界經濟論壇《2025年未來就業報告》:2030年預計新增7,800萬個就業機會,但勞動力亟需升級技能才能做好準備

- 《深度工作:如何有效使用每一點腦力》— 卡爾·紐波特著

- 《不拘一格的組織:未來企業管理的八大趨勢》,作者:(荷蘭)約斯特·米納, (荷蘭)皮姆·德·莫雷,

彈性工作自評量表:你的組織準備好了嗎?

以下是一個簡易自評工具,幫助你評估組織實施彈性工作制度的準備程度。對每個問題評分(1-5分,1分=完全不同意,5分=完全同意):

| 評估項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 我們的領導層理解並支持彈性工作理念 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們的績效評估系統主要基於成果而非時間投入 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們的管理者已準備好進行以信任為基礎的管理 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們擁有支持遠距和彈性工作的必要數位工具 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們的團隊具備足夠的自主工作能力 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們的組織文化重視工作生活平衡 | □ | □ | □ | □ | □ |

| 我們已為不同團隊考慮差異化的彈性策略 | □ | □ | □ | □ | □ |

評分解讀:

- 30-35分:高度準備就緒,可全面實施彈性工作

- 24-29分:較好的準備,可開始試點計劃

- 18-23分:中等準備,需要先解決若干關鍵問題

- 低於18分:尚未做好充分準備,建議先從文化和管理方式轉變開始